Русские авангардисты начала ХХ века умели взорвать словесной бомбой аудиторию, но терялись в догадках по поводу того, как построить общество, где художник, избавленный от необходимости зарабатывать на жизнь, обретет независимость от цензуры и прихотей толпы. Поиски ответа на этот мучительный вопрос толкнул одних в объятия большевистского правительства, в то время как другие политизировались в духе самого радикального анархизма. Почему последние сделали именно такой выбор и как он связан с логикой их творчества, исследовала Нина Гурьянова, видный специалист по русскому авангарду. Ее книгу, переведенную на русский язык, по просьбе Gorky.media прочитал Роман Королев.

В феврале 1914 года лингвист Роман Якобсон сетовал в письме своему другу Алексею Крученых, что московская публика отстает от новинок литературного авангарда, ничего не зная о существовании новых книг идеолога «заумной поэзии». Когда же Якобсон указал на сей прискорбный факт приказчику книжного магазина, попросив позаметнее выставить книги Крученых в окне, тот, пребывая, как видно, не в восторге от футуристической словесности, ответил: «И слава Богу, что не знают».

Разумеется, Алексей Крученых, сколько бы пощечин общественному вкусу этот человек ни отвешивал, хотел, чтобы его произведения читали, и как любой деятель авангарда должен был выбирать средства для работы с вниманием публики. Согласно искусствоведке Нине Гурьяновой, совокупность этих средств можно свести к двум художественным стратегиям: провокации (той самой пресловутой «почещине», побуждающей публику к ответному действию с заранее непрогнозируемым автором результатом) и манипуляции (продуманному воздействию на чужое сознание с целью подтолкнуть его в определенном направлении). В свою очередь, через сложную историю взаимодействия двух этих стратегий, которые в разное время зачастую применялись одним и тем же художником или группой, возможно рассказать историю русского авангарда начала ХХ века; причем, историю не только его эстетических, но и политических устремлений.

Почти четверть века назад Гурьянова выпустила в издательстве «Гилея» первую монографию о художнице Ольге Розановой, создававшей бок о бок с Крученых головокружительную эстетику футуристической книги. Новое исследование куда шире по охвату (хотя и персонально Розановой на его страницах найдется предостаточно места), а ключевой его тезис состоит в том, что так называемый ранний русский авангард, хронологически определяемый рамками 1910–1918 годов, представляет собой не прелюдию к конструктивистским экспериментам 1920-х (или даже, упаси бог, социалистическому реализму), но самостоятельное культурное явление, в значительной мере служившее эстетическому выражению анархистских идей.

Тезис этот едва ли удивит читателя, ведь за последние годы на русском языке уже появилось несколько заметных книг, посвященных кровному родству между русским авангардом и анархизмом. Так, ранее мы уже писали о (заметно менее удачной) книге Ольге Бурениной-Петровой «Анархизм и искусство авангарда», а сравнительно недавно издательство «Гараж» порадовало любознательных читателей исследованием Анны Бражкиной «Авангард и „Анархия» об экспериментах 1918 года в области самоуправляемой культуры. Как бы то ни было, обширный материал, связанный с этой темой, еще явно ждет своих исследователей, а Гурьяновой к тому же удалось отыскать не самый очевидный ракурс для его рассмотрения, о котором мы еще поговорим чуть позднее.

Книга ее состоит из четырех частей, первая из которых посвящена философским основаниям эстетики русского авангарда (Толстой, Бакунин, Достоевский, Ницше, сложные отношения с итальянским футуризмом), вторая — его артистическим практикам (футуристическая книга, постановка «Победы над Солнцем» и менее известные эксперименты в области театра, интерес к пародии, игре и провокации), третья — социальной позиции (от восприятия Первой мировой войны к чистому искусству супрематизма), четвертая — политическому позиционированию в условиях победившей революции. От концептуализации основных смыслов, стоявших за ранним русским авангардом, Гурьянова спускается на уровень непосредственной полемики об устройстве художественного и поэтического сообщества, раскрывая на своем пути немало увлекательных сюжетов.

Вот, например, сравнивая русский футуризм с его итальянским собратом, автор заостряет внимание на том, что место, которое в поэтике последователей Маринетти занимал автомобиль и прочие символы технического прогресса, у отечественных художников зачастую отдавалось посконным элементам крестьянского быта: корове, серпу, швейной машинке. Русский авангард демонстрировал в себе заметно более консервативную сущность, и годы его расцвета, согласно Гурьяновой, отнюдь не случайно совпали хронологически с «золотым веком старообрядчества», начавшимся с издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» в 1905-м. Как и европейские модернисты, русские художники искали преодоления европоцентризма, но искали его не в пестрой культуре тропических островов, а в искусстве допетровской Руси, собирая лубок, изучая устную и письменную традицию «раскольников», применяя старообрядческие техники при создании вручную раскрашенных книг.

Отдельное место в книге Гурьяновой занимает Первая мировая война, темы воздействия которой на русский авангард исследователи, по ее словам, предпочитали избегать до конца ХХ столетия, как если бы чудовищные события тех лет имели значение разве что в качестве прелюдии к революции. Не разделяя подобной позиции, Гурьянова демонстрирует, как эхо воздушных баталий и окопных мясорубок отдавалось в творчестве Велимира Хлебникова и Крученых, Ольги Розановой и Натальи Гончаровой — а также как само восприятие войны менялось от ожидания преобразующей мир сакральной битвы к тошноте, усталости, разочарованию. Сам супрематизм, по Гурьяновой, являлся «таким же порождением Первой мировой войны, как и дадаистское антиэстетическое мировосприятие; и то и другое было обусловлено философским нигилизмом».

Однако главная тема книги — это все-таки присутствие в русском авангарде анархии. Анархия здесь, в первую очередь, понимается не столько в политическом, сколько в онтологическом ключе в соответствии с концепциями философа Райнера Шюрманна (к сожалению, фигура Хаким Бея в книге ни разу не всплывает). Этот голландско-американский философ, рефлексируя над онтологией Мартина Хайдеггера, говорил об анархии не в качестве порядка либо хаоса, но как о переходном состоянии между ними, моменте, когда краеугольные камни дают трещину и основополагающие смыслы общественного устройства сменяются на противоположные. Такая анархия может быть и моментом возвращения — например, к тем же допетровским началам русской культуры, отброшенным европоцентристской парадигмой.

Русские футуристы тоже метали бомбы, но бомбы свои они создавали из бумаги, красок и печатного слова, как сделана была книга Алексея Крученых с характерным названием «Взорваль», на обложке первого издания которой одинокий оратор швыряет нечто во взбесившуюся аудиторию. В начале ХХ века сравнение книги с бомбой, по примеру Ницше и Малларме, превратилось в модернистском культурном дискурсе в ключевую метафору, пишет Гурьянова.

Впрочем, и без анархии политической дело ни в коем случае не обойдется. Октябрьская революция 1917 года стала неминуемым водоразделом в судьбе деятелей русского авангарда, после которого одних, «анархистов духа» вроде Крученых и Ильи Зданевича, повлекло во временное убежище в Грузии, где, сохраняя политический нейтралитет, они продолжили формальные эксперименты в области искусства. Иные вслед за Маяковским и Бурлюком начали пытаться встроить себя в большевистский аппарат пропаганды в качестве агитаторов. Третьи — возможно, наиболее радикальные из всех, — к числу которых принадлежали Владимир Татлин, Казимир Малевич, Алексей Ган и Александр Родченко, нашли себя на страницах «Анархии», ежедневной газеты Московской федерации анархистских групп, просуществовавшей до разгрома большевиками противников государственности в 1918-м.

Люди эти не просто привносили анархические идеи в создаваемое ими искусство; они стремились организовать в соответствии с анархическими идеалами творческий процесс художественного сообщества. Весной 1917-го создается профессиональный союз художников-живописцев Москвы (СОЖИВ), который, согласно Гурьяновой, имел своей моделью не столько объединение деятелей искусства, каких Россия к тому времени уже знала предостаточно, сколько анархо-синдикалистский профсоюз. Наиболее левые деятели авангарда образовали внутри СОЖИВ «молодую» федерацию.

Пресловутая проблема отношений «книгопродавца и поэта», с которой мы начинали этот текст, затронув непродаваемые издания Крученых; проблема куда как более актуальная для многих деятелей авангарда, перебивавшихся в Петербурге или Москве случайными заработками, решалась в их представлении путем упразднения всех посредников между художником и обществом. В постреволюционном мире не останется нужды в спонсорах, галеристах, меценатах и прочих «кураторах», поскольку все искусство станет выставляться в народных музеях. Роль организатора выставок, свободных от цензуры государства, возьмет на себя профсоюз, а антидотом от установления диктатуры внутри самого профсоюза станет его организация на федеративных принципах из представителей разных художественных направлений.

В этот момент анархистская идеология многим казалась единственной приемлемой философской базой для построения новой модели бытования искусства в постреволюционном обществе, пишет Гурьянова, и еще даже весной 1918 года такая возможность выглядела вполне реальной.

«Одним из важнейших событий в истории русского авангарда» в подобной оптике становится съезд СОЖИВ летом 1918 года, на котором большинством голосов анархо-синдикалистский устав оказался отклонен, и радикально левая фракция в полном составе вышла из профсоюза. Модель художника как государственного служащего победила романтическую идею вольного артистического профсоюза — но за тем, какую из этих моделей выбирали люди, по Гурьяновой, стояли не только экономические интересы, но и логика самого их творчества. Те, чье искусство создавалось на принципах «провокации», оставались анархистами настолько долго, насколько это в наступивших реалиях было возможным. Тем же, кого интересовала «манипуляция», вполне логично было поставить свой талант на службу государству. Авторитарный перформанс в истории русского искусства победил эпатажный хэппенинг, а последствиями этой победы стали и все шедевры конструктивизма, и монтажные аттракционы Сергея Эйзенштейна; вот только у авангарда, пошедшего этой дорогой, по мысли Гурьяновой, своя история, которая не является продолжением уже рассказанной.

Вне зависимости от того, симпатизируете ли вы в данном противостоянии сторонникам провокационной или манипуляционной линии или вообще считаете такое противопоставление надуманным, а 1920-е — логическим продолжением 1910-х, на книгу Гурьяновой стоит обратить внимание всем, в чьем сердце откликаются идеи и образы русского авангарда. Это объемное и глубокое произведение позволяет читателю по-новому взглянуть на целый ряд хорошо знакомых фигур, подсвечивает ряд не вполне очевидных сюжетов из истории русского искусства и — что, может быть, самое важное — дает возможность прикоснуться ко временам, когда любые социальные трудности казались преодолимыми не без помощи силы искусства, а самые радикальные утопии — близкими к своему осуществлению.

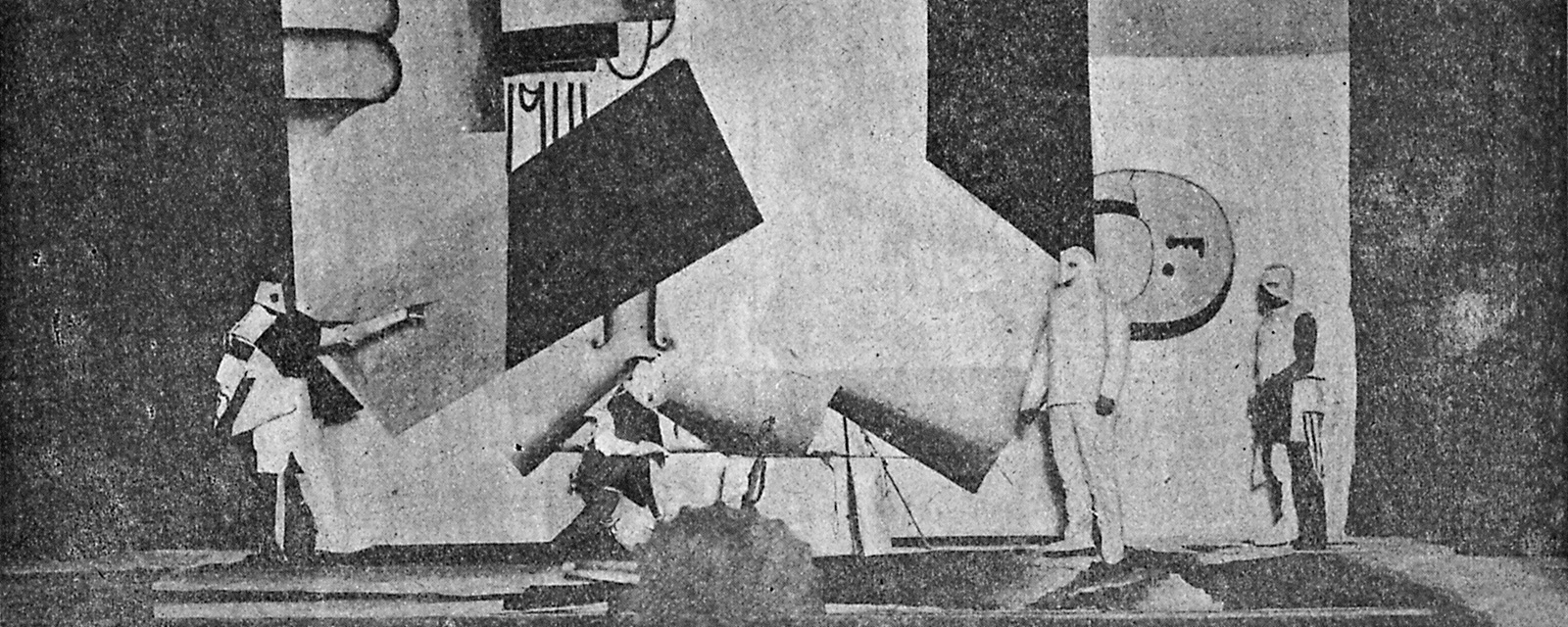

Постановка «Победы над Солнцем», 1913 год

О книге

Нина Гурьянова. Эстетика анархии. Искусство и идеология раннего русского авангарда. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Перевод с английского А. Рудаковой (содержание).

Почему анархия — это не беспорядок (фрагмент книги)

Анархия и искусство

Побудительная идея и дух раннего периода русского авангарда проявились в эстетике онтологической анархии. Ранний русский авангард всегда сохранял общественную сознательность, но не был политически активен или связан с какой-либо партией. Надо отметить, что политический анархизм, стремящийся к замене одно временного порядка (власти) другим (рациональностью), имеет мало общего с идеей онтологической анархии. Для того чтобы дать моему определению эстетики анархии методологическое и терминологическое обоснование, я частично опираюсь на теоретическую базу, разработанную Р. Шюрманом.

Начиная с XIX века термин «анархизм», всегда имевший как в русской, так и в западной культуре социально-политическую окраску, обозначал политическое движение и политическую философию, отвергающую власть государства. Однако не столь давно было заявлено, что традиционное определение понятия «анархизм», возможно, останется в прошлом:

«...Расплывчато определяемое течение современной мысли, известное как „постмодернизм“, можно считать суггестивным с анархистской точки зрения. Разработанная Мишелем Фуко техника подрыва господствующих ценностных систем путем разоблачения контингентных стремящихся к власти генеалогий, лежащих в их основе, предполагает своего рода освобождение для тех людей, которые прежде контролировались или маргинализировались такими системами».

Я анализирую термины «анархия» и «анархизм» с учетом их корня — archē. Значение слова «анархия» как эквивалента «анархизма» («безвластие», «безначалие») представляется не единственным возможным толкованием. Напротив, слово это приобрело более абстрактное значение, не связанное исключительно с социально-политической сферой. Отсюда следует, что слово «анархия» нельзя заменить словом «беспорядок», имеющим негативный оттенок, а «порядок» и «анархия» не являются, как полагают некоторые критики, бинарными оппозициями. У archē множество значений, и, если мы ограничимся только одним — «порядок», это приведет к извращению понятия и чрезмерному его упрощению.

Первичное значение archē — «начало, исток»: то, что было в начале, первопричина. У ионийских философов этим словом называлось первовещество, или изначальный элемент, — первоначало и божественный источник, из которого создан мир. У пифагорейцев, стремившихся диссоциировать это понятие с чем-либо физическим, оно означало первоначало числового ряда. По Аристотелю, archē относится как к принципам движения, так и к принципам доказательства: согласно его учению, все науки и все научное познание основаны на базовых принципах (archai) материи и формы. Однако понятие archē все сильнее трансформировалось, вбирая в себя аспекты, смежные с понятием первоначала, — понятия основ и принципов. Как следствие, в практическом употреблении изначальное значение слова — «первовласть» — сменилось на «форма правления», «держава», «политическая власть». В философских дискуссиях оно стало ассоциироваться с возникшими систематическими понятиями: «принцип познания», «основа бытия», «причина движения», «источник действия».

Этимологически и понятийно термин «анархия» базируется на отрицании (an-archē) и является производным от archē. Но означает ли это, что анархия приравнивается к хаосу? Не совсем; я полагаю, что анархию должно интерпретировать как следующий шаг после хаоса и упорядочивания. Одно из самых ранних определений хаоса, встречающееся у Гесиода, — бесформенная первичная масса первобытия. Приведение хаоса в порядок породило космос. В первой главе Книги Бытия 1 это земля «безвидная и пустая». Согласно данным толкованиям, хаос — первоначальное состояние, существовавшее до упорядочивания: если порядок и хаос противопоставлены, то archē означает упорядоченную вселенную, преобразованный хаос. Если хаос предшествует archē, то archē, в свою очередь, предшествует анархии. В этой схеме анархия не является ни порядком, ни хаосом, хотя содержит элементы и того, и другого, и ее можно определить как действие, которое их связывает, постоянную борьбу между созиданием и разрушением первоначал.

Р. Шюрманн, американский философ и исследователь М. Хайдеггера, дает глубокое определение archē и «анархии» в соотнесении с действием, полагая, что теории действия «воспроизводят атрибутивно-партиципативную схему, как будто это шаблон». Он утверждает, что, когда эта схема принимается и навязывается как практическая, она «приводит к направлению действий к единственной фокальной точке»:

«На протяжении всей истории этот фокус постоянно смещается: идеальный город, царство небесное, счастье большинства, ноуменальная и законодательная свобода, „трансцендентально-прагматический консенсус“ (Апель) и т. д. Но ни один из этих переносов не уничтожает атрибутивный, партиципативный, а следовательно, нормативный шаблон как таковой. Archē по отношению к действию всегда функционирует как субстанция по отношению к своим акциденциям, придавая им смысл и telos. С другой стороны, в эпоху замыкания можно изложить закономерность принципов, которые господствовали над действием».

Согласно Шюрманну, с «замыканием метафизической эры» принципы, которые «руководили мыслями и действиями в каждую эпоху нашей истории, отмирают». «Эпоху поворота», которая следует за замыканием, можно выразить через хайдеггеровский «принцип анархии». Шюрманн указывает на этот оксюморон как на маркер «дискурса перехода», который он отождествляет с деконструкцией:

«Излишне говорить, что это будет уже не вопрос анархии в понимании Прудона, Бакунина и их учеников. Эти учителя стремились к замене первоначала, замещению рациональной силы, principium, силой власти, princeps, — операции настолько метафизической, насколько это возможно. Они хотели заменить одну фокальную точку другой. Анархия, о которой пойдет речь, — это название истории об опоре, фундаменте действия, истории, в которой основание проседает и где становится очевидным, что принцип сцепления, будь то авторитарный или „рациональный“, теперь не что иное, как пустое место, лишенное законодательной, нормативной власти. Анархия — выражение предначертанности упадка, разложения стандартов, с которыми люди Запада с платоновских времен соизмеряли свои действия и поступки, чтобы утвердить их и оградить от пересмотра и сомнений».

Однако в эпоху русского модернизма онтологическая анархия являлась также выражением возврата, моментом отхода от европоцентристских ценностей, внедренных в ходе двухсотлетней вестернизации, и поворота к осторожной ревизии начал русской религиозной и интеллектуальной мысли, сформированных византийской и восточной философией и укорененных в допетровской культуре.

С этой точки зрения анархию вполне можно интерпретировать как деконструкцию порядка. Анархия — не «первоначало», но она обозначает активный процесс движения к «первоначалу», борьбу между хаосом и порядком, которую можно отождествить с хайдеггеровским понятием начала, «всегда содержащего в себе скрытое изобилие удивительного, а значит, борьбу со знакомым и обыденным». Вот почему необходимой составляющей анархии является элемент разрушения, предшествующего новому созиданию: он предназначен не для разрушения, а для деконструкции, переосмысления, пересмотра и т. д. Хаос же этого элемента лишен.

То понимание анархии, которое было рассмотрено мною выше, пересекается с искусством и основано на хайдеггеровской концепции эстетики и новой онтологии. В своей работе «Исток художественного творения» Хайдеггер пишет: «Всегда, когда совершается искусство, то есть всегда, когда есть начало, в чреду совершений — в историю — входит первотолчок побуждения, и история начинается, или же начинается заново». Искусство, согласно феноменологической трактовке, можно понимать как начало, возникновение, зарождение без телоса; или, по определению Х. -Г. Гадамера, как проект, в котором «что-то новое предстает как истинное»; как всегда иное и всегда передовое начинание, бросающее вызов технонаучному комплексу, порожденному телической рассудочностью. У отдельных движений, таких как цюрихский дадаизм или его предшественник, ранний русский футуризм 1910–1914 годов, эта трансформация становится очевидной.

Добавить комментарий